为深入践行习近平生态文明思想,积极响应“推动绿色发展,促进人与自然和谐共生”的时代号召,6月1日至7月16日,生态环境学院精心组织29名青年学子,圆满完成了以“探索飞羽奥秘,科普候鸟行动”为主题的暑期社会实践活动。同学们深入湿地林间和学校社区,聚焦鸟类研究科普与生态保护实践,这不仅是将专业知识转化为实践能力的生动课堂,更是一段在奉献中成长的宝贵经历。

科学探索:穿梭多样生境,解码鸟类生态密码

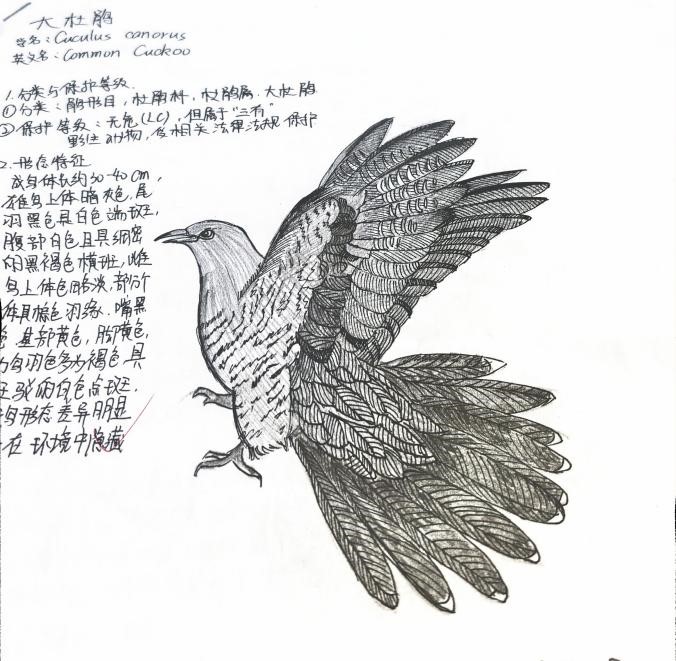

直属队走进被誉为“塞外明珠”的乌梁素海,这里飞鸟翔集、芦苇摇曳,是鸟儿的乐园,更是生态保护的重要屏障。队员们手持望远镜,细致观测并记录下丰富多样的鸟类生态:白骨顶在水面嬉戏,白眼潜鸭优雅游弋,须浮鸥在空中盘旋,普通燕鸥、凤头䴙䴘、大白鹭等鸟类或觅食、或栖息,构成了一幅生机勃勃的自然图景。在壕赖水库,队员们穿梭于湿地与沙漠边缘,记录下大白鹭、苍鹭、大杜鹃等鸟类的踪迹;九峰山的山林间,金眶鸻、环颈鸻、红嘴山鸦等鸟类的啼鸣此起彼伏;昆都仑国家湿地公园内,队员们有幸邂逅国家一级保护动物黑鹳,还观察到楼燕、岩鸽等众多鸟类在此栖息。活动结束后,队员们精心手绘了200余张鸟类的科学图谱,所记录的详实鸟类数据,为周边多种生态系统类型的鸟类多样性本底调查与动态监测提供了宝贵的一手资料,有效支撑了区域生态系统修复与保护工作的科学决策。

生命守护:专业救助实践,传递和谐共生理念

每周一次的鸟类救助活动,是实践队员们践行保护承诺的核心任务。他们怀着对生命的敬畏,成功救助了包括国家二级保护鸟类长耳鸮、短耳鸮、纵纹腹小鸮、红隼,以及灰斑鸠、戴胜等常见鸟类。每一次救助,都是与生命的深度对话。队员们牢记“只有和谐共生,才能实现可持续发展,保护鸟类,就是保护我们的未来”的理念,在确保康复后,小心翼翼地将这些大自然的精灵送回蓝天。救助过程中,队员们不仅施以援手,更同步详细统计鸟类多样性数据,科学记录其栖息环境特征,为深化鸟类多样性保护研究、制定精准保护策略夯实了数据基础。这些生命重返自然,既是对队员们救助工作的肯定,更是人与自然和谐共生的生动写照。

科普教育:深耕校园沃土,播撒生态保护种子

实践团队深知青少年是生态文明建设的未来与希望,将鸟类科普教育作为重点延伸至校园。生态环境学院精心打造的鸟类科普展览馆,如同一扇通往自然的窗口,不定期向先锋路小学、文学道小学等学校开放。队员们化身科普讲师,通过生动详实的鸟类知识讲解,将“爱护鸟类、保护环境”的绿色种子植入孩子们的心田,引导他们理解鸟类作为生态系统“守护者”的深远意义,深刻认识到生态环境保护的重要性。

为让知识更鲜活,队员们主动走进中小学,用羽翼斑斓的图片、生动的候鸟观测经历,向学生们传递鸟类的生活习性与生态价值。在一次次寓教于乐的互动讲解中,爱鸟护鸟的意识和责任感在青少年心中悄然萌芽、茁壮成长,为生态文明建设培育着源源不断的新生力量。

社区联动:汇聚社会共识,共筑护鸟防线

为扩大保护理念的辐射范围,实践队员们深入社区公园,开展形式多样的鸟类保护科普宣传活动。他们通过真实拍摄的鸟类图片展现生灵之美,引导群众认识到鸟类保护的必要性。在欣赏白鹭掠水、喜鹊登枝的画面中,越来越多居民意识到,保护鸟类并非孤立的善举,而是践行“绿水青山就是金山银山”理念的具体行动,是每个公民对生态文明建设的应尽之责。

从“不掏鸟窝、不捡鸟蛋”的日常行为规范提醒,到“发现受伤鸟类及时联系专业救助站”的具体行动指引,队员们将护鸟理念转化为可操作、可遵循的生活细节。通过面对面的交流与宣传,“人与自然和谐共生”的绿色发展理念在社区邻里间悄然传递、凝聚共识。

结语:以青春之力,绘就生态和谐画卷

此次“探索飞羽奥秘,科普候鸟行动”暑期社会实践活动,队员们用观测记录、救助鸟类、校园科普、社区宣传等实际行动,践行着绿色保护使命,为实现人与自然和谐共生添上了青春的一笔。展望未来,学院青年学子将继续秉持习近平生态文明思想的核心要义,以更加饱满的热情投身于生态保护事业,持续为保护鸟类多样性、守护我们共同的生态家园贡献青春智慧与力量。从校园到社区,从知识普及到身体力行,实践团队的行动始终与国家生态保护战略同频共振。我们坚信,当越来越多的社会公众能够读懂鸟鸣中蕴含的生态密码,当爱鸟护鸟成为全社会的普遍共识,蓝天之下、绿地之上,必将永远回荡着鸟类与自然和谐共生的美妙乐章,共同书写出生态文明建设充满生机与温度的优异答卷!